2015年4月以降、愛知県名古屋市と滋賀県彦根市の二か所で開院予定。滋賀県彦根市では開業8年目。

皆さま、明けましておめでとうございます。

当院では、喪中の方を把握しきれないこととダイレクトメールを好まない方に配慮して、数年前から年賀状を送らないこととしているので、ブログにてご挨拶させて頂きます。

明日、1月4日(月曜日)から仕事初めですが、5日間の正月休みの内、1日は大掃除と事務、残り2日間ぐらいはオステオパシーの講義と発表の準備でパソコンとにらめっこ。

つくづく、ぼ~っと休むのが苦手だと感じたお休みでした。(笑)

2020年は激動の年でしたね。

最近、噴火なども多いですし、2021年も一筋縄で行かないかもしれませんが、皆さまのお力になれる様、精進していきたいと思います。

本年も何卒、よろしくお願い致します。

皆さま、明けましておめでとうございます。

当院では、喪中の方を把握しきれないこととダイレクトメールを好まない方に配慮して、数年前から年賀状を送らないこととしているので、ブログにてご挨拶させて頂きます。

明日、1月4日(月曜日)から仕事初めですが、5日間の正月休みの内、1日は大掃除と事務、残り2日間ぐらいはオステオパシーの講義と発表の準備でパソコンとにらめっこ。

つくづく、ぼ~っと休むのが苦手だと感じたお休みでした。(笑)

2020年は激動の年でしたね。

最近、噴火なども多いですし、2021年も一筋縄で行かないかもしれませんが、皆さまのお力になれる様、精進していきたいと思います。

本年も何卒、よろしくお願い致します。

お久しぶりの投稿で恐縮です。

健和トータルケアに、 念願のアート作品がやってきました。

かねてから、 『名古屋院は結構スペースが広いので、 遊心のある空間にしたいなあ・・・。』

と思っておりましたが、

その中でも、健和トータルケアのイメージにはまる芸術作品を置きたいと考えておりました。

ひょんなことから、お嫁さんがすごく好きな作家さんの作品を手に入れる機会を得まして2枚譲って頂くことになり、

その内の一枚を健和トータルケアに飾らせて頂くことになりました。

僕自身、力強く根を張り、 葉や花を延ばしていく姿がとても気に入りました。

今村文さんという作家さんの作品です。

とても落ち着きと安らぎを感じる作品だと思います。

場になじみすぎて、気付かない人も多いのを、後日知りました。

これってすごいことだと、思います。

私的には、超、お気に入りです。(笑)

芸術の可能性は、無限大ですね。

2016年6月3日~8日まで、国際オステオパシーシンポジウムに参加してきました。

このシンポジウムには、世界中のオステオパス(Osteopath)、MD(メディカルドクター)、PhD(博士)が集まり、

様々なテーマでプレゼンやワークショップが開かれました。

この記事はブログですので、主観的な感想などを中心に書かせて頂きますが、

セミナーの詳細などは、『過去に参加した研究会の紹介』ページにても紹介しています。

シンポジウムに参加してみて、自分が今まで追求してきたオステオパシーの最前線に触れ、

感無量の経験となりました。

参加している方々のほとんどは、D.O.(ドクター・オブ・オステオパシー、もしくはディプロマ・オブ・オステオパシー)の称号を持っている方なのですが、私はフルクラム・オステオパシー・スタディ・グループのメンバーとして、シンポジウムを主催されているフィリップ・ドゥリュエルD.O.が来日した際に、我々のオステオパシーに懸ける情熱、姿勢、実力を高く評価してくださり、シンポジウムに快く迎えてくださいました。

実際にD.O.に囲まれて講義を受けたわけですが、正直に言えば、D.O.を持っている、持っていないということよりも、どれだけそれに情熱を注ぎ、勉強、実践してきたかということが重要なのだとも思いました。

決して、自分が歩んだ9年に及ぶ道のりは間違いではなかったと感じたところもあります。

実際に、講師やテーブルトレーナーの方々も、我々に非常に関心を抱いて下さり、

分け隔てなくご指導頂きました。

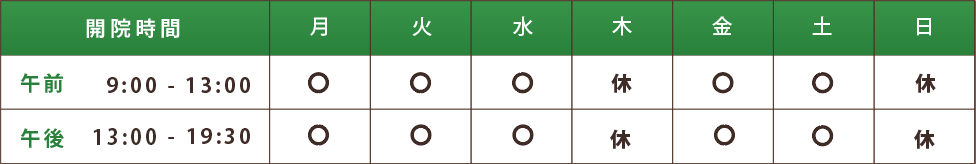

特に今回のシンポジウムでは、脳に関する知識と技術を深く磨きました。

オステオパシーでは脳自体にも働きかけることがありますが、

実際に脳の炎症を改善させたり、小児の発達に関わることでも脳の調整というのは非常に鍵となる事柄であり、

健和トータルケアの施術者も日頃から頭蓋や脳の施術を行っておりますが、

より深い知識と技術の研鑽ができたと思います。

また、赤ちゃんや小児科に関して、より詳しく勉強する機会ともなりました。私は小児の施術が大好きですが、それには私自身、二人の子供がおり、今現在0歳児の赤ちゃんがおりますので、赤ちゃんのことで悩む親御さんの気持ちが痛いほど分かるんですよね・・・。また、赤ちゃんのことで悩むお母さんや赤ちゃんの力になりたいという想いを、一オステオパスとして、また一父親として抱いています。

施術者の子供:2016年6月現在、生後7カ月

それにしても、モントリオールという土地はカナダの中でも非常に特徴的な街であり、

フランス系カナダ人が非常に多いのですが、それと共に、イギリス系、アメリカ系、他の国の移民などが入り交じり、

形成された独特のコスモポリタンの様相を呈しており、町の人々も本当に笑顔が絶えない町でした。

また、街中の街路樹にもリスが住んでおり、動物があまり人間を怖がらないんですよね・・・。(笑)

本当に、良い町でした。

また、一緒に行ったFOSGの仲間達や、新たに出会った海外のD.O.とも親しくなり、本当に良い経験をさせて頂きました。

今後も、健和トータルケアの施術者として患者様に喜ばれるよう精進していきたいと思います。

また、是非、今後もこうした機会を持ち、日頃の臨床に還元できればと思います。

長期間の休院日を設け、誠に恐縮でしたが、心から感動する経験となりました。

ありがとうございました。

新年、明けましておめでとうございます。

2015年は私にとって、引っ越し、移転、第二子の出産など、本当に大きな変化がある年でした。

また、新転地、名古屋でも多くの方にご愛顧頂き、 感慨深く想っています。

私は今37歳なのですが、そこからこれだけの大きな変化に臨む時、 すごく勇気がいりました。

ただ、今は、『変化』に踏み出して良かったと思っていますし、改めて、

どこに行っても人に必要とされるオステオパシー施術家であるため、

さらに精進していきたいという想いを強く抱きました。

治療家という役割、仕事は、 探究すること自体が仕事の内だと常々思っています。

なぜなら、人体や人そのものが宇宙の神秘が具現化した存在であり、

知れば知るほどその深みもまた理解され、

その探求に終わりは無いと思われるからです。

臨床に当たる時、

本当に多くの要素が今現在の症状やお悩みと関わっていることがあり、

オステオパシーの探究には、解剖学などの基礎医学だけでなく、

人間そのものについて探求する必要があるとも思っています。

皆さまのお力になれる様に、 さらなる努力を重ねていく所存です。

2016年も、何卒、よろしくお願い致します。

私は、オステオパシー創始者であるアンドリュー・テイラー・スティル先生の写真のなかでも、この写真は特に好きです。

今日は、オステオパシー創始者の生き様に魅せられ、オステオパシーを学ぶ原動力となったというお話をさせて頂きます。

オステオパシーを創始したスティル先生は、元々、成功したメディカルドクター(医師・MD)でした。

医師として成功していたということは、

言ってみれば、社会的地位も名誉も既に得ていて、信頼する患者さんも多かったことが予想されます。

しかし、スティル博士は、身近なところで非常に強い心理的ショックを受ける経験をしました。

有名な話ではありますが、我が子(三人)を当時流行していた髄膜炎で亡くすという経験をしたのです。

髄膜炎は、主にウイルス、細菌、寄生虫などによっても引き起こされるようですが、

何分19世紀のお話なので、当時のアメリカでは髄膜炎が流行していたそうです。

実は、スティル博士は孤児も養っていたという話があり、孤児も含めると身近な子供が亡くなった人数はもっと多いという歴史的研究もあるようです。

当時の髄膜炎の症状は、1週間近く、痛みに泣き叫び、

最後には絶命していくという、凄惨なものだったそうです。

スティル先生は、我が子と養子と、

多くの子供に対し、当時の医療の最善を尽くして、命を救おうとしたそうです。

当人も医師でありましたが、なんとか子供を救いたくて、他の医師にも散々助けを求め、

多くの医療的な方法を試みても子供を救えませんでした。

想像してみれば、もしも今現在、こんなことが自分の子供に起きたら私も発狂するほどの気持ちになると思います。

その後、38歳の時に、今まで自分が実践してきたMD(メディカルドクター)としての常識をかなぐり捨て、

あらゆる自然科学、解剖学、生理学、病理学、また非常に広範囲の学問を徹底的に学び直し、

『人体』や『命』に関する独自の研究を始めたのです。

それから、10年程の歳月が過ぎた頃に、世に『オステオパシー』を発表します。

スティル先生が考えたことは、

例えば、同じ病気にかかった人がいるとしても、

一方はあまり医療的な介入をしていないのに治る人がいる傍ら、

手の行き届いた医療を受けているのに亡くなる人がいるのか、

原初的な疑問を持っていたようです。

その根底には、『自然治癒力』というキーワードが浮かびます。

人はそもそも、少々の風邪を引いても、熱を出したりしながらまた健康な状態に戻っていきます。

その現象自体が、改めて考えてみれば、不思議であると思ったのでしょう。

そうして、主に手によって人体の構造と機能を正常化し、

人体の自然治癒力を発現させれば、多くの病気や痛みは健康に道を譲るのではないかと考え、実践したのです。

実際に、主に手によって(主にというのは、使える道具はなんでも使うというスタンスでいたようで、手による治療にこだわってはいなかった様ですので。)、

リウマチを含めた関節炎などの痛み症状から、重度の内臓領域を含む病気、戦場で受けた外傷に困る人など、

数々の奇跡的な治療を実践して、噂が噂を呼び、今風に言えば口コミが口コミを呼び、有名になっていったそうです。

実は、スティル先生がオステオパシーに行きつくまでには、

多くの迫害、誹謗中傷、果ては狂人扱いまでされていたのです。

一般的な医師からすれば、まさに狂ったように見えていたと思いますし、

投薬や手術以外の方法で、人の身体を治せるとしたら、メディカルドクターとしてのメンツが潰されてしまうため、

当時のアメリカの医師会はなんとしてもスティル先生を異端として締め出そうとしたという歴史的背景があります。

しかし、スティル先生の奇跡的な治療実績が噂を呼び、やがて、カークスビルという田舎町で開業しておりましたが、

治療を求める人が押し寄せ、田舎町に駅やホテルができるのにも一役買ったというエピソードがあります。

長くなりましたが、私自身、今現在37歳ですが、

スティル先生がオステオパシーに至るまでの探求を『始めた歳』が、今の自分とほとんど変わらないと考えれば、

非常に強い動機が、そうさせたのだろうと脱帽するところがあります。

スティル先生は、

医師として今まで自分がしてきたことのほとんどを捨てて、

オステオパシーを創始しました。

その気概の根底には、

子供を助けられなかったという悲しい現実が関係していたと思います。

私自身、37歳で拠点を移し、新しいチャレンジをするというのを少々恐れた時期もありましたが、

スティル先生のことを想うと、鼓舞されるところがあります。

それこそ、スティル先生はネイティブアメリカンやラマ僧(チベットのお坊さん)とも交流があったなど、

非常に広い見識をもって、研究に研究を重ねて、

オステオパシーに至りました。

決して、西洋の医学だけに留まらず、

あらゆる諸科学を学び、独自にオステオパシーの創始までいきつきました。

私は、スティル先生のこの生き様に惚れ、

自分も、向こう数年、自分なりのさらなる探求をしようというモチベーションの助けになりました。

正直な話ですが、30代後半で様々な状況が一変するというのはある種の恐怖感もあります。

なぜなら、滋賀県彦根市で施術院がうまくいっていなかったわけではなく、

多くの方に来院して頂き、ご愛顧して頂き、

臨床実績を積みながら、多くのことを学ばせて頂きました。

私も勉強に割ける時間を最大限生かし、

さらに益する治療家・オステオパスになるため、

独自の探求をしていこうと心に決めました。

偉大なるオステオパシー創始者に、想いを馳せつつ・・・。